En revenant de l’expo Soulèvements, Sophie Jaussi a écrit : « La puissance de la langue nous vient lorsque nous la laissons nous dire, nous ouvrir, nous questionner.» Une belle définition. Et sur la table où je suis revenu lire ce matin, un livre demeure ouvert sur d’autres mots qui m’avaient frappé eux aussi. Des mots plus anciens, traduits de ceux qu’avait écrits Joseph Brodsky en 1979 : « La lecture, dit Tsvétaëva, est une participation à la création.» C’est bien là une déclaration de poète ; jamais Léon Tolstoï n’aurait dit une chose pareille.»

Que cherchons-nous en lisant une poète comme Marina Tsvetaeva ?

En premier la puissance de la langue, puisque hors littérature la langue est rabaissée partout à un calcul, détournée et appauvrie pour donner juste envie à l’acheteur, à l’électeur de croire encore une fois ces pauvres mots mal ravalés. Dans les discours politiques, les productions publicitaires, la langue est affaiblie et travestie. Sa manière de scintiller est déjà une arnaque mais nous lisons quand même, c’est un automatisme ou bien une soumission aux mots qui s’affichent un peu partout, sur les affiches ou dans les journaux, nous continuons de lire la vieille langue de pute qui fait de la retape pour essayer de vendre sa marchandise. Alors je continue avec Brodsky : « Sur un plan strictement technique, certes, la poésie revient à placer des mots chargés du plus grand poids spécifique possible dans l’ordre le plus efficace et, en apparence, inéluctable.» La volonté de Brodsky, c’est de comprendre pourquoi et comment « la puissance de la langue » peut venir aux poètes, avant de se donner à ceux qui les liront. Et il enfonce le clou : «L’idéal est cependant une langue qui est une négation de sa propre masse et des lois sur la pesanteur ; c’est cette aspiration de la langue vers le haut – ou sur le côté – à ce commencement où était le Verbe. »

La puissance de la langue, celle dont parle Sophie Jaussi dans son texte, c’est aussi et avant tout l’obsession des poètes, leur travail avec les mots et la syntaxe d’une langue commune. «L’oreille écoute la bouche», écrit Brodsky un peu plus loin. «Ainsi, par l’écoute de soi, la langue parvient-elle à la connaissance de soi.» Mais la puissance de la langue peut basculer en pouvoir, nous prévient Sophie J., «lorsque nous l’utilisons pour désigner, comme un doigt tendu sans retour possible». Il suffit de regarder les mains des candidats aux élections, celles des marchands d’électro-ménager ou des concessionnaires de voitures. Leurs doigts se tendent à chaque phrase.

A la tête d’un empire, les gouverneurs ont besoin d’une langue commune pour continuer de rameuter les foules. «Travailler plus pour gagner plus», disait ce ministre de l’Intérieur qui ne pensait déjà qu’à s’enrichir. Et ça me fait penser à ce qu’Auden racontait dans un de ses poèmes :

«En exil Thucydides a su

Tout ce que peut dire un discours

A propos de démocratie

Et ce que font les dictateurs,

Leur bla-bla de radoteurs »

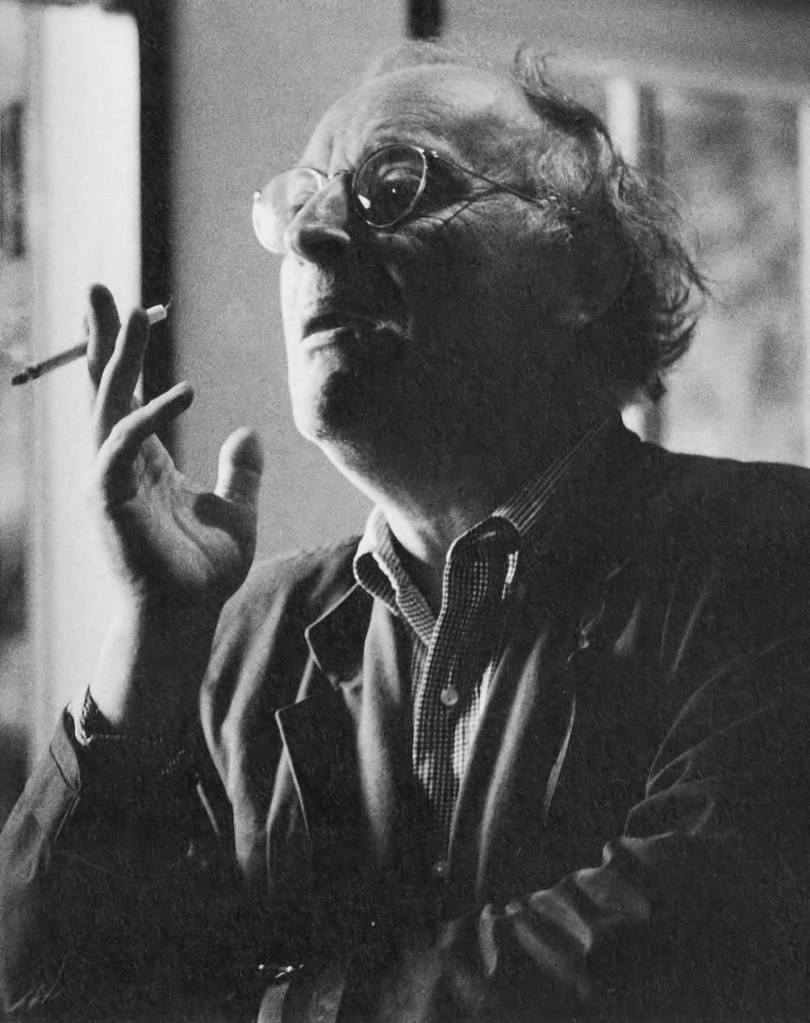

C’était en 1939, Auden et Isherwood venaient de s’exiler à New-York. Peu de temps avant, Auden avait épousé Erika Mann pour lui permettre de fuir le IIIe Reich. Il connaissait parfaitement la puissance de la langue des dictateurs, pour avoir travaillé au bureau de la presse et de la propagande de la République espagnole, en 1937. Aux dictateurs, les foules massées sur les gradins des stades et aux poètes, les rares lecteurs de leurs recueils que les libraires rechignent à exposer sur leurs tables. La puissance de la langue des poètes semble être devenue clandestine. Elle résonnait, pourtant, dans les baraquements de Ravensbrück et d’Auschwitz. Primo Levi et Jorge Semprun l’ont raconté dans leurs récits : à nous de veiller à ne pas l’oublier.

Dans Contre tout espoir, Nadejda Mandelstam se souvient elle aussi :

« Une femme qui avait passé de nombreuses années dans les camps racontait que ses compagnes d’infortune et elle-même avaient trouvé une consolation dans des poèmes que, par bonheur, elle savait par cœur, et en particulier dans le poème de jeunesse de Mandelstam :

Mais j’aime cette pauvre terre,

Parce que je n’en ai pas connu d’autre»

Si la puissance de la langue appartient aux poètes, le pouvoir démesuré de la langue des tyrans demeure sans limites. Et c’est Brodsky qui nous donne l’antidote : «Si les gens avaient lu Dickens et Flaubert, et si c’est à ces gens-là qu’on donnait le pouvoir de gouverner des Etats, il y aurait peut-être moins de malheur en ce monde.»

T.

L’exposition Soulèvements a eu lieu au musée du Jeu de Paume, en octobre 2016. Conçue par le philosophe et historien de l’art Georges Didi-Huberman sur le thème des émotions collectives, des événements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il y est donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres.