Il voulait écrire un livre qui devienne une fresque, un monument de témoignages rassemblés par milliers pour la fin du mensonge : « L’Archipel du Goulag ne contient ni personnages ni événements inventés. Hommes et lieux y sont désignés sous leurs vrais noms ». À l’époque, il n’y avait pas d’archives accessibles en Russie. Il fallait écrire à partir des témoignages de rescapés. Le livre a ébranlé l’URSS et l’empire s’est très vite écroulé : l’État russe qui s’est reconstruit à partir des décombres est devenu le pire cauchemar des écrivains.

Le pays de Soljenitsyne aujourd’hui, séparé de l’Ukraine, bâti sur un mensonge d’État permanent, a tout oublié de l’Archipel ou des Récits de la Kolyma. L’amnésie est imposée de force par le Kremlin, les dissidents sont montrés comme des traîtres et aujourd’hui, l’opposition est emprisonnée ou forcée à l’exil. Le visage du vieil écrivain est devenu le symbole d’une littérature clandestine qui s’écrit en langue russe mais qui n’a plus de lecteurs. Et pourtant, quand j’ouvre à nouveau l’Archipel, je pense aux Gilets Jaunes qui sont devenus les nouveaux zeks, les forçats d’un capitalisme tyrannique qui est prêt à tout sacrifier, tout ce qu’il reste de vivant sur cette terre si nous ne réussissons pas à l’abattre.

On peut penser que la littérature n’a plus assez de forces pour venir à bout du grand saccage capitaliste qui se déploie maintenant de manière monstrueuse. Pourtant, il suffit de continuer à aller puiser dans les textes. Dans L’Archipel du Goulag il y a cette phrase que j’avais recopiée : « Maintenant, pour la première fois, vous allez voir des gens qui ne sont pas des ennemis. Maintenant, pour la première fois, vous allez voir d’autres êtres vivants qui parcourent le même chemin que vous et que vous pouvez englober, avec vous, dans ce mot joyeux : NOUS. ».

Nous, c’est un mot important. Dans Monologue du Nous, Bernard Noël parle de la dissolution du Nous. « Le Nous me paraît impraticable dans l’état actuel du monde », disait-il dans un entretien, paru en 2010. Peut-être qu’il y a dix ans c’était encore vrai. Aujourd’hui non, je ne crois pas. Dans la violence actuelle du capitalisme absolu, un nouveau Nous s’est reconstitué, qui occupe aujourd’hui les théâtres. Et c’est un Nous dont nous avons besoin, un Nous révolté, joyeux et inventif, incapable de capituler, un Nous qui nous extirpe de la dépression sanitaire pour nous ramener à la joie d’être ensemble. Unis et solidaires face aux monstres froids qui gouvernent le pays mal en point de ce pauvre Voltaire : «Maintenant, pour la première fois, vous allez voir des gens qui ne sont pas des ennemis. Maintenant, pour la première fois, vous allez voir d’autres êtres vivants qui parcourent le même chemin que vous et que vous pouvez englober, avec vous, dans ce mot joyeux : NOUS. ».

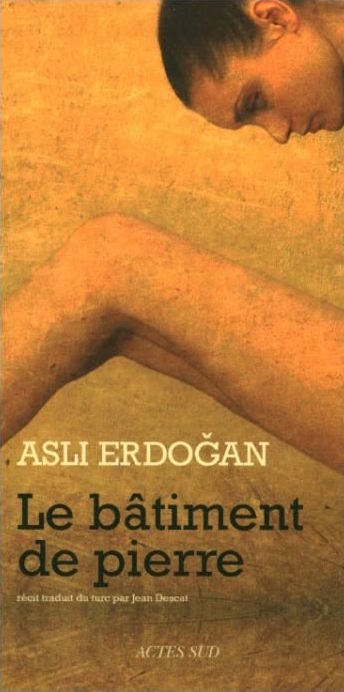

midi est venue cette idée, d’une discussion avec Ricardo. Une idée simple, de lancer un appel à lire les textes d’Asli Erdoğan partout où on ne l’attendait pas. Dans les théâtres, les rues, les rencontres d’écrivains, les festivals, les Nuit Debout, les radios, les ateliers d’artistes, les librairies. Je fais confiance à Ricardo. Son théâtre est un lieu de parole, une scène où la parole peut s’inventer enfin libre, coléreuse, imprévue. Et puis il avait lutté contre la junte de Pinochet, au Chili, en utilisant la subversion d’un théâtre de rue impossible à empêcher. Il nous avait raconté ça, la puissance de l’imagination face à une dictature, en prenant un petit déjeuner aux Saintes-Maries-de-la-mer, un jour d’été. Anne écoutait les combats de Ricardo, fils de réfugiés espagnols, ça l’avait impressionnée je crois, et on s’était fait la promesse d’aller voir ses pièces au festival d’Avignon.

midi est venue cette idée, d’une discussion avec Ricardo. Une idée simple, de lancer un appel à lire les textes d’Asli Erdoğan partout où on ne l’attendait pas. Dans les théâtres, les rues, les rencontres d’écrivains, les festivals, les Nuit Debout, les radios, les ateliers d’artistes, les librairies. Je fais confiance à Ricardo. Son théâtre est un lieu de parole, une scène où la parole peut s’inventer enfin libre, coléreuse, imprévue. Et puis il avait lutté contre la junte de Pinochet, au Chili, en utilisant la subversion d’un théâtre de rue impossible à empêcher. Il nous avait raconté ça, la puissance de l’imagination face à une dictature, en prenant un petit déjeuner aux Saintes-Maries-de-la-mer, un jour d’été. Anne écoutait les combats de Ricardo, fils de réfugiés espagnols, ça l’avait impressionnée je crois, et on s’était fait la promesse d’aller voir ses pièces au festival d’Avignon.  Elle a raison. Ce que le pouvoir turc reproche avant tout à Asli Erdoğan, c’est d’écrire la vérité, c’est-à-dire la dérive d’un gouvernement ivre de puissance, de plus en plus enfermé dans un déni paranoïaque de la réalité, qu’il s’agisse du génocide arménien ou de la culture kurde. La folie d’un tyran qui renoue avec l’impérialisme ottoman. On le sait depuis Soljenitsyne et Sakharov : la force d’une vérité humaine est ravageuse quand un écrivain s’en empare. Ailleurs, sous d’autres tropiques, Reinaldo Arenas et Carlos Liscano en ont donné la preuve. Face aux tyrans, la parole d’un écrivain indompté est ravageuse. D’où la violence. D’où la peur pour Asli qui m’empêche de dormir, depuis que les procureurs d’Istanbul ont requis la prison à vie, pour elle et Necmiye Alpay.

Elle a raison. Ce que le pouvoir turc reproche avant tout à Asli Erdoğan, c’est d’écrire la vérité, c’est-à-dire la dérive d’un gouvernement ivre de puissance, de plus en plus enfermé dans un déni paranoïaque de la réalité, qu’il s’agisse du génocide arménien ou de la culture kurde. La folie d’un tyran qui renoue avec l’impérialisme ottoman. On le sait depuis Soljenitsyne et Sakharov : la force d’une vérité humaine est ravageuse quand un écrivain s’en empare. Ailleurs, sous d’autres tropiques, Reinaldo Arenas et Carlos Liscano en ont donné la preuve. Face aux tyrans, la parole d’un écrivain indompté est ravageuse. D’où la violence. D’où la peur pour Asli qui m’empêche de dormir, depuis que les procureurs d’Istanbul ont requis la prison à vie, pour elle et Necmiye Alpay.