Ahmet Altan, Silivri, 2018.

Du fond de sa prison, condamné en février 2018 à la perpétuité aggravée par la justice turque – une justice morte aux ordres d’un tyran va-t-en-guerre – Ahmet Altan continue de s’adresser à nos consciences accaparées. Il y a bien eu une pétition en mars, quelques articles aussi pour s’indigner mais aujourd’hui, six semaines après sa condamnation, le romancier est retourné aux oubliettes de Silivri, la plus grande prison du continent européen où il est enfermé avec son frère et des centaines de journalistes, syndicalistes, écrivains et professeurs, les nouveaux bandits d’un pays qui dicte sa loi à l’Europe.

Député d’Ankara, Tekin Bingöl a pu rencontrer Ahmet Altan et son frère, Mehmet Altan, dans leur prison de la banlieue d’Istanbul. Tekin Bingöl est non seulement député de la 2ème circonscription de la ville d’Ankara, mais il est aussi vice-président en charge de l’organisation du CHP – le Parti Républicain du peuple – et des organisations du CHP à l’étranger. Ce 3 avril, il a pu rencontrer les deux frères et leurs co-accusés, tout en notant leurs paroles que Diken, un journal d’opposition a pris le risque de reproduire.

« L’AKP n a plus d’atouts en main, a dit Ahmet Altan au député. Il ne lui reste plus que le jeu du nationalisme. Dans ces conditions, l’AKP ne pourra plus diriger le pays très longtemps. En Turquie personne n’a plus la moindre garantie. À tout moment, chacun peut être accusé d’appartenir au mouvement FETÖ.» FETÖ, c’est l’appellation forgée par le gouvernement pour désigner la confrérie Fethullah Gülen, autrefois alliée de l’AKP, aujourd’hui accusée de conspiration et d’avoir organisé la tentative de coup d’Etat en juillet 2016.

Ahmet Altan n’a rien perdu de sa lucidité. Mais il ne sortira pas de prison tant que l’AK Parti d’Erdogan continuera de s’accaparer le pouvoir politique en Turquie pour faire la guerre aux Kurdes, et recruter impunément les djihadistes de Daesh pour massacrer les réfugiés au Rojava . C’est pourquoi nous devons combattre le parti du tyran. De toutes nos forces, de toute notre intelligence et continuer d’écouter ce que disent ses opposants, condamnés à mourir l’un après l’autre en prison.

Le même jour, Mehmet Altan confiait à Tekin Bingöl qu’en Turquie, «le ministre de la justice restait silencieux sur l’injustice». Lui aussi reste lucide. Nous avons besoin de leur regard et de leur liberté de parole. Il nous faut lire et relire les plaidoiries des deux frères, qui sont un réquisitoire contre l’État turc. Nous qui sommes libres, nous devons relayer leurs paroles, les afficher sur les murs et leur donner un écho équivalent a celui qui s’était inventé pour Asli Erdogan, aujourd’hui libre et exilée en Allemagne.

Ahmet Altan est l’une des plus grandes voix de la littérature turque, a déclaré Asli Erdogan. Alors je recopie encore une fois les mots d’Altan, rien qu’une phrase volée à l’un de ses romans, Comme une blessure de sabre : « La peur et l’oppression qui régnaient dans la ville couverte de sureaux et de cèdres, où la mer, les chèvrefeuilles, les roses, les figues, les citrons et les melons embaumaient obstinément pendant que résonnaient les appels à la prière et les cantiques, composaient le climat à la fois conservateur et excitant de ce pays où les âmes des habitants, enfouissant constamment dans les profondeurs de leur être des sentiments bridés par les interdits et le péché, se changeaient en nuits noires au milieu desquelles leurs sentiments explosaient soudain comme un feu d’artifice.»

Oui, nous habitons la nuit noire. C’est vrai, mais les mots sont vivants si nous pouvons encore dénoncer, combattre et mettre à bas un gouvernement qui n’a jamais cessé d’enfermer les plus grandes voix de la littérature et du journalisme en Turquie. Sinon écrire ne sert à rien.

_____________

• Ahmet Altan, Comme une blessure de sabre, traduit du turc par Alfred DEPEYRAT, Actes Sud, septembre 2000.

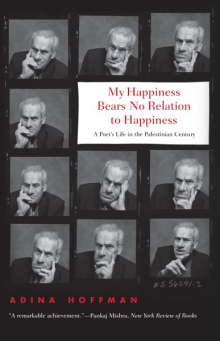

• En photo, Ahmet Altan le jour de sa condamnation à une seconde peine, aggravant encore la perpétuité, devant le 26e tribunal pénal d’Istanbul : 5 ans et 11 mois pour «outrages envers le chef de l’Etat» et «propagande d’une organisation terroriste». Ce jour-là, il avait simplement répondu à ses juges : «Je vais continuer à appeler un enfant, un enfant. Je vais toujours demander la démocratie et la paix. Et si le prix à payer est de faire de la prison, je ferai de la prison.»

« Qu’attend l’Europe pour dénoncer le fascisme en Turquie ? » C’est la question que pose Aslı Erdoğan dans les pages sombres d’un journal dévalué. C’est même le titre d’un

« Qu’attend l’Europe pour dénoncer le fascisme en Turquie ? » C’est la question que pose Aslı Erdoğan dans les pages sombres d’un journal dévalué. C’est même le titre d’un