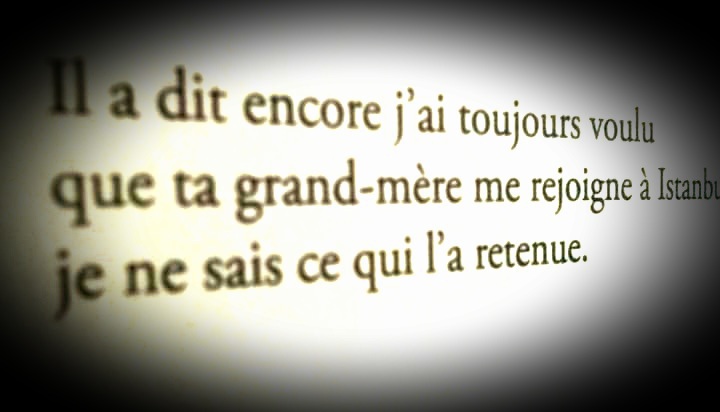

★ Trois vers seulement, mais trois vers qui continuent de résonner au ralenti quand je les prononce à voix basse, en lisière d’une forêt où les chats m’ont suivi, leurs pattes enfoncées à travers l’épaisseur des feuilles mortes détrempées par les pluies. Les trois vers me viennent d’un poème de Marie Huot. Je ne sais plus lequel, mais ce projet de rejoindre Istanbul m’avait fait penser à Erich Auerbach : lui qui ėtait parti pour y vivre sa vie, décidé à y enseigner la littérature à partir de 1936, fuyant l’Allemagne nazie et l’université de Marburg dont il venait tout juste d’être banni.

J’avais découvert son histoire en lisant Trois Anneaux, le livre de Daniel Mendelsohn qui m’avait donné envie d’en savoir davantage, en commençant par lire tous ses livres puisque Auerbach était avant tout écrivain.

Daniel Mendelsohn, en plus d’être un archiviste obstiné, possède aussi ce don qu’ont certains romanciers de transformer n’importe quelle existence en épopée : «Nous sommes à la fin de l’été 1936 et l’étranger qui marque un temps d’arrêt devant sa nouvelle vie est un Juif allemand qui a été séparé de sa famille. Il y a bien une femme quelque part, et un enfant aussi ; nous savons que, quelques mois après l’arrivée de ce réfugié épuisé dans son nouveau foyer exotique, la femme et l’enfant le rejoindront sans encombre. En cette journée d’été, cet homme est au mitan de la quarantaine, mais il fait plus vieux.»

C’est le premier cercle de Trois anneaux, où Mendelsohn continue son portrait d’Auerbach :

« Plusieurs photos de lui nous sont parvenues. Un visage délicat et intelligent, des joues lourdes qui ne retombent jamais tout à fait en bajoues, équilibrées par un front haut qui semble reculer pour rattraper la ligne fuyante des cheveux ; l’effet austère du nez puissant, terminé en pointe, et de la bouche large, légèrement pincée, est un peu atténué par les yeux noirs qui, sous le repli épais des paupières, dégagent de la douceur et une certaine fatigue : les yeux de quelqu’un qui en sait beaucoup et en dit un peu moins. Son voyage, éprouvant, l’a mené par bien des détours. Nous savons qu’il a traversé de nombreuses villes : Berlin, Munich, Vienne, Budapest, Bucarest.»

Cette façon de raconter transforme d’emblée le personnage d’Auerbach en exilé : un homme chargé d’histoires et d’une mémoire qu’on a envie d’approcher, ne serait-ce que pour comprendre sa traversée de l’Europe jusqu’à ses confins, de l’autre côté des Balkans.

Pour commencer, je devais lire le livre qu’il était allé écrire à Istanbul : Mimésis, La représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Par amitié, Arnaud me l’avait offert la veille de Noël,et je venais d’en lire les deux premiers chapitres, qui comparent l’art du récit chez Homère et dans la Genèse de l’Ancien testament, puis dans le Satiricon de Pétrone. C’est un grand livre, passionnant d’érudition et de rigueur qui m’a amené à me plonger à mon tour dans le chant XIX de l’Odyssée. Pour le comparer au récit du sacrifice que Dieu exige d’Abraham, dans la Bible que j’ai gardée de Jeanne, ma grand-mère qui l’avait reçue de sa mère, Hélène, qui ne savait pourtant pas vraiment lire.

J’ai voulu en savoir plus sur Erich Auerbach, à cause de son exil et de ces deux premiers chapitres de Mimésis que je venais de découvrir. J’ai tapé son nom dans un moteur de recherche et j’ai d’abord découvert son visage, que Mendelsohn avait déjà décrit avec beaucoup de précision.

Ce sont de vieilles histoires, de celles qu’on prend le temps d’explorer pendant ces longues nuits de janvier. Je continue avec le beau récit des Trois Anneaux : «Lui, c’est Erich Auerbach, un universitaire allemand, spécialiste de littérature. Plus tard, grâce surtout au livre immensément érudit qu’il écrira bientôt, on dira de lui qu’il est «le père de la littérature comparée», mais pour l’instant, il n’est connu, de ceux qui le connaissent, que comme un universitaire spécialiste de littérature romane et particulièrement de littérature médiévale – à commencer par la poésie de Dante, autre exilé auquel il a consacré l’ouvrage qui lui a valu la chaire de philologie romane à l’université de Marbourg, poste qu’il a été contraint d’abandonner. Ainsi, comme tous ces autres Allemands chanceux, il se retrouve en Turquie où il a été invité à rejoindre le corps enseignant de l’université d’Istanbul, dans le cadre de l’ambitieux projet de la Turquie de se réinventer en nation européenne : une invitation que lui et bien d’autres auraient dédaignée cinq ans plus tôt à peine, mais qu’ils ont depuis lors volontiers acceptée, au vu de ce qu’il est en train de se passer dans toute l’Europe.»

Quel que soit son âge, la douceur marquait son beau visage, qui appartenait à une époque ancienne, à cause de la coiffure et de l’image en noir et blanc. J’ai eu envie d’imprimer son portrait, de l’accrocher au mur face à la table où j’écris, entre tous ces visages qui se tiennent face à moi quand je cherche mes mots : Antonin Artaud et Paul Celan, Varlam Chalamov et Jean Genet dont les regards sont devenus beaucoup plus qu’une force au quotidien : un enseignement dans la persévérance, en continuant d’écrire à travers une vie qui s’éparpille de ville en ville.

À Belgrade je continue mais je me perds dans mes recherches. Il me faut des heures pour déchiffrer cinq articles écrits dans plusieurs langues que je ne parle pas, pas vingt mots et la nuit vient de tomber à nouveau. J’allume la bougie neuve près des yeux sombres du malheur de Jean Genet. En premier lieu, j’apprends qu’à Istanbul, Auerbach écrivait à Walter Benjamin exilé à Paris. En 1940, cinq lettres ont été saisies par la Gestapo dans le studio de Walter benjamin. Elles sont tombées entre les mains de l’Armée Rouge en 1945, avant d’être exhumées par Karlheinz Barck en 1988, et traduites par Robert Kahn pour la revue Les Temps Modernes. Il faut savoir qu’Auerbach et Benjamin se sont connus à Berlin, où ils sont nés tous les deux exactement la même année, en 1892, dans le milieu de la bourgeoisie juive assimilée.

En premier, je décide qu’il me faut aller lire ces cinq lettres, partir à leur recherche dans les bibliothèques encore ouvertes malgré la pandémie. Pour l’instant, je sais seulement que le 23 septembre 1935, Auerbach écrivait d’Italie, où il était alors en voyage : «Quelle joie! Que vous soyez encore là, que vous écriviez, et que cette tonalité rende la nostalgie de ce que fut notre pays.» La seconde lettre suit de peu la première, écrite elle aussi depuis l’Italie fasciste et consacrée à la détresse sociale que Benjamin doit affronter à Paris. Comment l’aider ? D’abord en lui envoyant de l’argent, ce qu’Auerbach n’hésite pas à faire, attristé de constater qu’aucun écrivain français n’éprouve la moindre solidarité envers un exilé sans travail et sans aucun revenus.

C’est la troisième des cinq lettres qui sera postée pour la première fois d’Istanbul, où Auerbach va assurer le cours de « romanolojii » à l’université. Et le 3 janvier 1937, alors qu’Auerbach vient de retrouver sa femme et son fils à Istanbul, il raconte à l’intérieur d’une autre lettre beaucoup plus longue qu’il s’est vu transporter de l’Allemagne légendaire aux rives du Bosphore, avant de décrire à Benjamin la situation préoccupante de la Turquie, un pays gouverné par ce qu’il dénomme alors un «nationalisme anti-traditionnel», caractérisé par la double volonté d’effacer toute tradition culturelle musulmane et d’obtenir une modernisation technique à l’européenne, «afin de vaincre avec ses propres armes cette Europe détestée et admirée». « On a jeté par-dessus bord toutes les traditions», écrit-il. Le résultat en est, aux yeux d’Auerbach, «un nationalisme au superlatif et en même temps une destruction du caractère historique national.»

Je n’ai trouvé qu’un autre extrait issu de la même lettre. Quand Auerbach rapproche la Turquie de 1937 de l’Allemagne nazie, de l’Italie fasciste «et sans doute la Russie ?» Ce qui lui semble apparenter ces quatre régimes, c’est qu’ils collaborent à un immense projet de destruction des identités, tout en exacerbant l’identitarisme national : «Il m’apparaît de plus en plus clairement que la situation mondiale actuelle n’est rien d’autre qu’une ruse de la Providence, pour nous amener d’une manière douloureuse et sanglante à l’Internationale de la trivialité et à l’espéranto de la culture. J’en ai déjà eu l’intuition en Allemagne et en Italie, au regard de l’effroyable inauthenticité de la Blubopropaganda [Blut und Boden, la propagande de la terre et du sang]. Mais ce n’est qu’ici que cela devient presque une certitude.» De fait, Auerbach fait le même constat que Viktor Klemperer en Allemagne : les totalitarismes se rejoignent dans leur projet commun de détruire le langage.

La destruction politique du langage : une conviction que George Orwell reprendra quelques années après la fin de la guerre, dans son roman 1984, paru en 1949 : l’idée d’une novlangue ou d’un newspeak, en anglais, n’est pas éloignée de ce que Viktor Klemeperer avait baptisé LTI, la Lingua tertii imperii, « la langue du IIIe Reich», soumise à une volonté permanente d’amputation du vocabulaire : «Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quel temps l’effet toxique se fait sentir.»

Je sais que je me perds. Ces phrases exhumées d’anciennes lettres, ces pensées qui traversaient l’Europe en guerre pour venir échouer un peu plus plus tard entre les mains de la Geheime Staatspolizei, la police secrète du Troisième Reich, elles parlent d’un monde qui a été anéanti. Seul le livre Mimésis semble avoir survécu, qui va continuer d’être étudié en profondeur dans les universités européennes pendant plusieurs décennies, avant d’être traduit en turc pour finir, en 2019, alors qu’il avait été entièrement rédigé à Istanbul.

Pourtant, durant toute cette période d’enseignement à Istanbul, Erich Auerbach avait pour assistante une jeune femme remarquable : Güzin Dino, qu’on voit ici en photo avec Nazim Hikmet et son mari, le peintre Abidin Dino, en 1962, à Paris où le couple s’était exilé pour échapper à la prison en Turquie. Il faut savoir que bien des années plus tard, Güzin Dino était devenue maître de conférence en littérature à l’université d’Istanbul, et qu’elle publiera en 1983 un ouvrage important pour l’histoire littéraire de son pays, « La genèse du roman turc au XIXe siècle ». Installée à Paris, elle devint une des premières passeuses de la littérature turque au pays de Flaubert, traduisant en français les poèmes de Nazim Hikmet et les romans de Yaşar Kemal.

Les traducteurs de Mimesis en langue turque ont travaillé à deux : Herdem Belen et Hüseyin Ertük. Ensemble, ils ont aussi traduit plusieurs ouvrages de Gunther Anders en turc, et ce n’est pas sans importance. Le rapprochement de ces deux œuvres, celle d’Auerbach et celle d’Anders dans la langue de l’exil forme une constellation aussi fragile que significative. Dans les universités turques, arbitrairement frappées par ces listes noires que le gouvernement balance pour répudier des milliers d’enseignants, L’obsolescence de l’homme, le livre central de Gunther Anders, peut désormais être consulté aux côtés de Mimesis, le grand oeuvre d’Auerbach. Mais ce n’est pas la seule trace qu’on peut retrouver du passage d’Erich Auerbach dans les universités d’Istanbul. Il en existe une beaucoup plus romanesque, que je veux essayer de raconter dans un livre. Plus tard, quand j’aurai moins de routes à parcourir à travers les six frontières qui me séparent encore d’Istanbul.

T.