-

Camp de réfugiés à Bab-Al-Salama, à la frontière entre Syrie et Turquie

« La différence entre l’Orient et l’Occident, c’est la Turquie.» La définition est aussi simple qu’irréfutable. Elle vient d’un roman de Hakan Günday, Encore, un grand roman. On est au tout début du troisième chapitre qui continue ainsi : «Je ne sais pas si elle est le résultat de la soustraction, mais je suis sûr que la distance qui les sépare est grande comme elle. Nous, c’était là que nous vivions. Dans un pays où les politiciens, à la télévision, rappelaient tous les jours l’importance de la géopolitique. Au début, je ne savais pas comment comprendre. Cela voulait-il dire que notre pays était comme un bâtiment délabré devant lequel s’arrête en pleine nuit un autobus à l’intérieur ténébreux et aux phares éblouissants ? Qu’il est un immense pont de 1565 kilomètres de long sur le Bosphore. Un pont géant infligé aux habitants de ce pays. Un vieux pont entre l’Orient aux pieds nus et l’Occident bien chaussé, sur lequel passait tout ce qui est illégal. Tout cela me chiffonnait. Et en particulier ces gens que l’on appelle les clandestins…»

Celui qui parle ainsi s’appelle Gazâ, il a neuf ans et il travaille avec son père, Ahad, qui est passeur de clandestins. L’idée du roman est née d’un fait divers, l’arrestation d’une bande de crapules qui fabriquaient de faux gilets de sauvetage. Les clandestins les payaient un bon prix, juste avant d’embarquer sur un rafiot pour tenter d’accoster sur une île grecque.

En turc, «Encore» se dit «Daha», et c’est souvent le seul mot que connaissent les Syriens et les Afghans voulant rallier l’Europe. C’est aussi un mot d’enfant, sans cesse prononcé comme un jeu. Ici, les réfugiés demandent encore un peu d’eau à leurs passeurs, parce qu’ils vont mourir de soif. «J’avais commencé à leur vendre l’eau qu’on était censé leur distribuer gratuitement», explique le fils de la crapule. «Je hais l’espoir, cette calamité qui fait rêver les enfants les plus désemparés. » Hakan Günday partage avec Céline un désespoir absolu au sujet de l’espèce humaine. Comme lui, il écrit sur la «vacherie universelle», celle que Bardamu racontait dans Voyage au bout de la nuit, que Günday a traduit en turc.

-

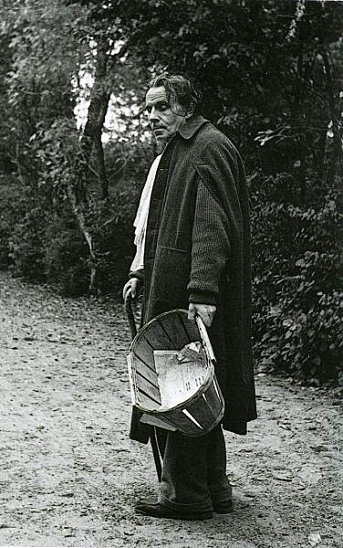

Hakan Günday

- Pour raconter l’épopée des réfugiés dans ce vieux pont entre Orient et Occident qu’est la Turquie, Hakan Günday a plus d’une image dans son sac à histoires. Dans un entretien pour La Croix, il en a sorti une que je trouve imparable : « Ce monde est un appartement à plusieurs chambres dont l’une dispose d’une piscine autour de laquelle on se bronze, tandis que dans les autres il y a le feu. Personne ne pense à prendre l’eau de la piscine pour éteindre l’incendie. Alors comment ne pas comprendre que les gens qui vivent entourés de flammes courent dans le couloir pour sauver leur vie ?» Dans le roman, Gazâ ne dit pas autre chose : «Il est impossible de savoir exactement à quelle époque a commencé le commerce des êtres humains.» Et quelques pages plus loin, dans le même registre : «En comparaison, c’était un jeu d’enfant d’entasser les clandestins dans des caves, de les faire travailler dix-huit heures par jour à la fabrication de sacs à main de contre-façon, de les entasser dans des logements, de les baiser de toutes les façons possibles.»

.

Louis-Ferdinand Céline

Là encore, Günday rejoint L.F. Céline quand il assénait, au milieu du Voyage : «La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de ce monde c’est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir.» Le mensonge est aussi la stratégie des personnages d’Encore, qui doivent nier la douleur des réfugiés pour en faire un commerce et en vivre. Trafiquants d’êtres humains, ils justifient leur petite entreprise à partir des lois universelles du commerce mondial. Si les migrants deviennent une matière première comme une autre, le crime devient normal, une activité économique consistant à exporter le malheur d’Orient en Occident : « Nous transportions de la chair. Uniquement de la chair. Le rêve, la pensée ou les sentiments n’étaient pas inclus dans le prix.»

«Être seul c’est s’entraîner à la mort», disait encore Bardamu. Et Encore, c’est bien un autre Voyage au bout de la nuit, mais dans la Turquie haute-tension d’aujourd’hui. Le monde d’après la première guerre mondiale qu’a raconté Céline ressemble, par sa désespérance, au monde sans issue des réfugiés du XXIe siècle. «Il existe pour le pauvre en ce monde deux grandes manières de crever, écrivait Céline dans son premier roman, soit par l’indifférence absolue de vos semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue.» On peut détester Céline, antisémite et anarchiste «jusqu’aux poils», comme il aimait se décrire. N’empêche, l’humain le passionnait, et il avait pris l’habitude de frapper fort quand il parlait des saloperies dont les hommes étaient capables. Hakan Günday aussi frappe fort, qui perpétue l’énergie brute de Féérie pour une autre fois : «Putain, écrit-il, on est envahis par les clochards !»

Gilets de sauvetage, abandonnés par des réfugiés sur une plage grecque

À travers les chapitres, Encore porte une vision de plus en plus noire, une volonté d’explorer les ténèbres jusqu’au bout. Dans un monde où le commerce des êtres humains est devenu monnaie courante, les sentiments humains ne peuvent plus avoir cours. «L’amour s’apparente à la chasse. S’il en était autrement, quelle femme accepterait d’être traitée comme un animal ? » Vu d’ci, rue de la Poussière, au bord de «cette flaque d’eau qu’est la mer Égée», dans la citerne où sont parqués ceux qui ont payé cash pour s’enfuir, le monde libre ressemble encore à une chimère hors de portée, et le roman en exhibe la décomposition accélérée par l’extension sauvage du marché noir. C’est cruel et violent, bien sûr, mais c’est le pouvoir de la littérature que de raconter l’inhumanité de notre monde, d’en faire le sombre portrait à ceux qui ont encore un peu de temps pour lire des livres. Peut-être n’avaient-ils pas remarqué que les trois millions de réfugiés bloqués dans les camps turcs changeaient la nature de notre Europe, devenue à la fois citadelle et enjeu des trafiquants de vies humaines. Gazâ l’explique avec ses mots d’enfant : «J’étais chargé de l’entretien d’un égout par lequel transitaient des êtres humains.» Il vient d’atteindre ses quatorze ans, il a été violé à dix ans et il aime lire des récits d’aventures. «Il m’était impossible de me mettre à la place de ces créatures mi-merde mi-hommes», explique-t-il. «Le transport clandestin était devenu un véritable trafic d’esclaves.»

Camp de réfugiés syriens au sud de la Turquie

Par moments, le récit prend une tournure métaphysique. Presque une parabole où trente exilés afghans sont enfermés dans une citerne sous surveillance vidéo. La porte d’accès a été blindée. Gazâ a maintenant quinze ans et il s’essaie à étudier le fonctionnement d’une société humaine, comme s’il avait affaire à des rats de laboratoire. «Dans le dépôt s’était constitué une véritable nation qui vivait, se mouvait et travaillait.» Et plus loin : «Dans le monde extérieur, on dirigeait des milliards de gens en usant d’une technique similaire.» Conclusion de l’observateur : «Il n’y a pas de quoi s’émerveiller.» En effet, «L’aventure politique du dépôt, qui avait commencé par des élections démocratiques, tourna en quelques jours à la dictature.» C’est bien cette vérité sombre que va déployer le roman, en donnant une version iconoclaste et moyen-orientale de la géo-politique qui nous oblige, à l’intérieur de l’Europe forteresse, à repenser les droits humains comme un eldorado autour duquel s’organise désormais le grand trafic des vies humaines.

- Hakan Günday, «La Turquie est comme le jazz moderne, on ne peut pas deviner la note suivante», un entretien avec Sophie Joubert, L’Humanité du 29 avril 2016.

- Hakan Günday a écrit le roman du passage par la Turquie des réfugiés syriens. Glaçant, par Lou, L’Autre Quotidien, 22 novembre 2016.

- Hakan Günday, «Le Proche-Orient est le ring de boxe du monde», entretien avec Sabine Audrerie, La Croix du 17 septembre 2015.

- Mélanie Talcott, Encore, Hakan Günday, L’ombre du regard, Mediapart, 6 novembre 2015.

Sur ses épaules, malgré le plein soleil de mars, une épaisse couverture comme celle des réfugiés et c’est la première chose à laquelle je pense : un homme venu se réfugier dans la ville.

Sur ses épaules, malgré le plein soleil de mars, une épaisse couverture comme celle des réfugiés et c’est la première chose à laquelle je pense : un homme venu se réfugier dans la ville.

L’homme à la couverture me sourit en écartant les deux mains, les paumes tournées vers moi. La couverture glisse un peu de ses épaules, dessous il porte une chemise déchirée. Son sourire est devenu une simple question, Why ?

L’homme à la couverture me sourit en écartant les deux mains, les paumes tournées vers moi. La couverture glisse un peu de ses épaules, dessous il porte une chemise déchirée. Son sourire est devenu une simple question, Why ?