★ C’est un geste qui nous vient du Japon, une lenteur amoureuse et fructueuse qu’on adopte en remerciant les arbres à genoux, penché sur les feuilles mortes qu’on empile avec la patience d’un moine-jardinier, en prenant soin d’alterner les essences de chaque feuille.

Feuilles de chêne et feuilles de marronnier, herbes sèches et lichens : ce rituel se nomme «kureha» en japonais et quand j’écris en silence un nouveau mot dans cette langue, c’est à Lisa Bresner que je pense en premier : parce qu’elle avait voulu apprendre cette langue, seule et dans l’adolescence, pour approcher d’une poésie qui nous reste étrangère, hors de pensée si nous demeurons enfermés dans les villes d’un si vieux continent.

Alors toute la journée je reste seul au soleil de décembre. J’écoute un disque où Teruo Furuya joue du Shakuhachi, une flûte japonaise en bambou qui me ramène à la bande-son du Sacrifice, le dernier film de Tarkovski.

C’est la musique que j’espérais pour ramasser les petites feuilles de fusain et d’érable, à genoux pour ratisser les herbes avec les cinq doigts d’une seule main. Seul au milieu des onze chats qui m’observent, attentifs à la flûte eux aussi, heureux de ce soleil qui leur dessine une auréole d’or pâle autour du corps qui semble d’autant plus noir.

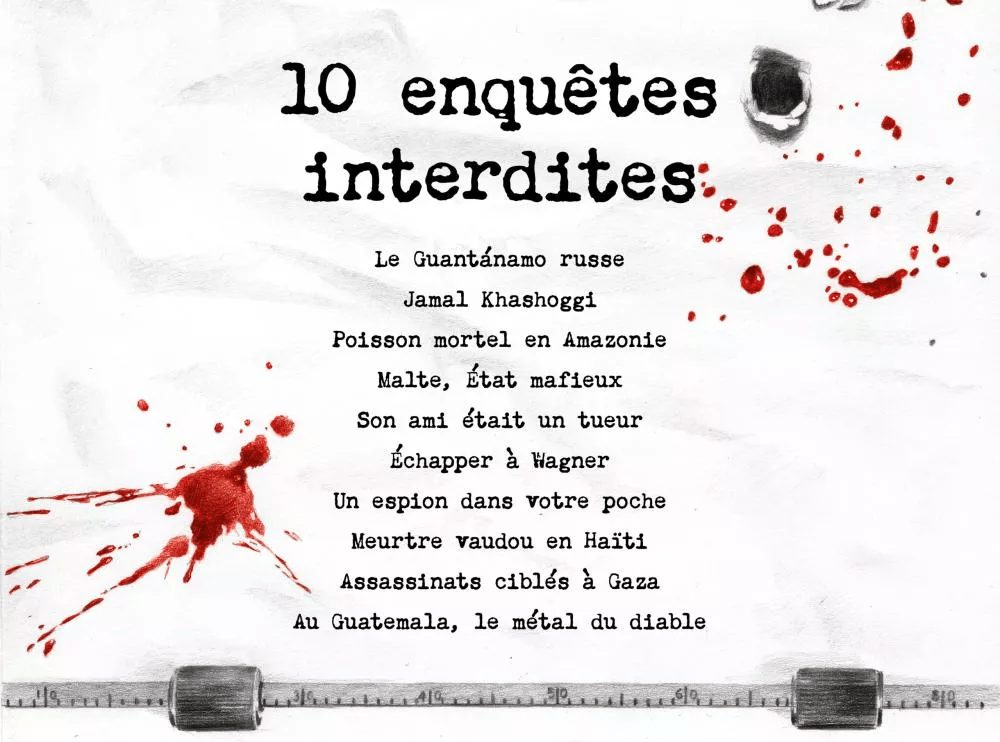

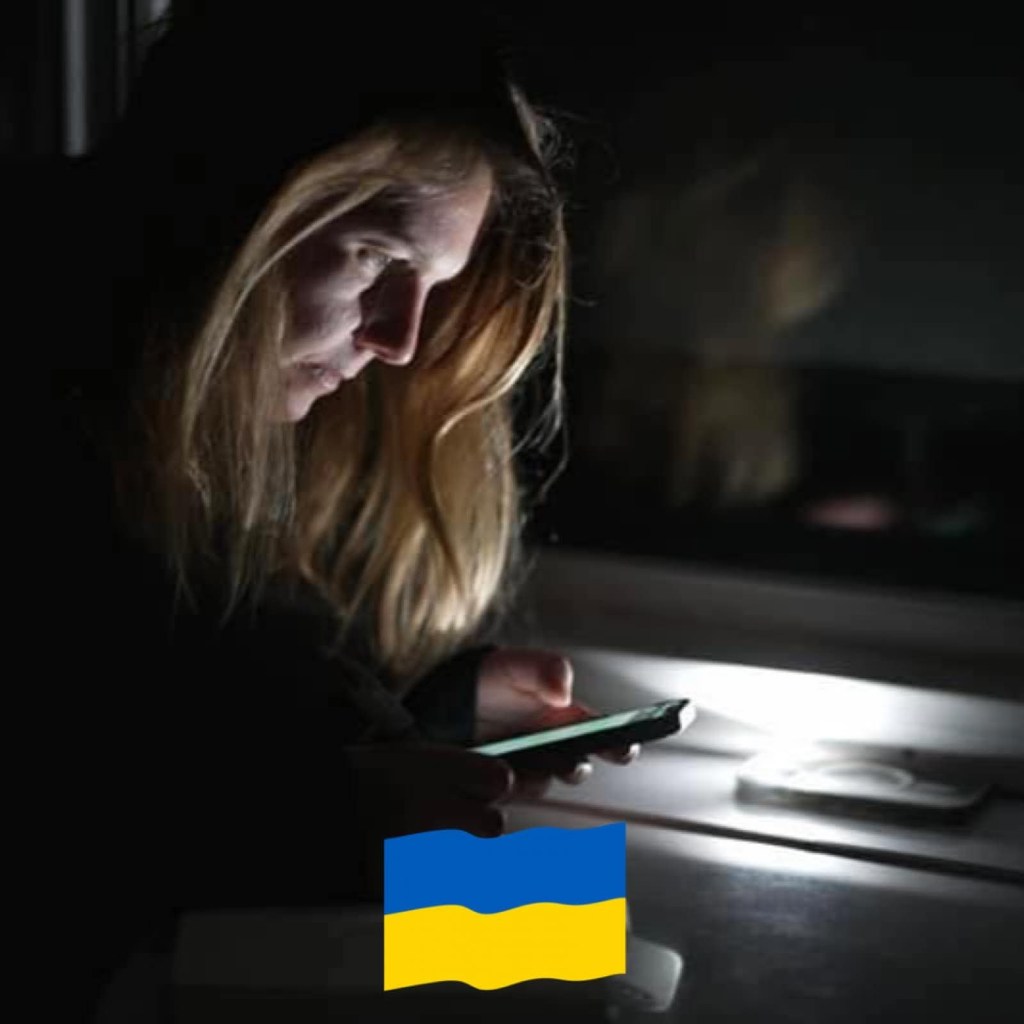

Quand le soir reviendra, je pourrais faire un feu de brindilles et de ronces parce qu’elles auront séché toute la journée au soleil. Ce sera l’heure pour boire un verre de vin rouge presque noir et pour lire à nouveau les dix enquêtes que Forbidden stories a publiées ce mercredi. Leur travail est admirable, reprenant la rédaction d’articles inachevés parce que des journalistes avaient été assassinés. À commencer par Viktoriia Roshchyna, capturée par l’armée russe pendant l’été 2023, puis détenue au secret pendant plus d’une année. Quatre journalistes ont repris son enquête sur la machine carcérale russe : Édouard Perrin, Tetiana Pryimachuk, Phineas Rueckert et Guillaume Vénétitay.

Quatre journalistes que j’admire, lisant leurs mots comme on recueille une photographie sauvée des flammes et de la destruction. Des mots ensanglantés que je veux absolument partager ici, à l’intérieur d’Un Cahier rouge :

«L’histoire de Viktoriia reste inséparable de ces territoires aujourd’hui occupés par la Russie. Née en 1996 dans la capitale éponyme de la région de Zaporijia, au sud-est de l’Ukraine, la journaliste à grandi à Kryvyï Rih, une cité minière et métallurgique. Ces paysages de plaines industrielles s’étalent entre la mer d’Azov et le fleuve Dniepr. Pour l’un de ses premiers reportages, bien avant l’invasion russe, Viktoriia, «journaliste depuis l’âge de 16 ans», comme l’indique sa biographie rédigée par Ukrainska Pravda, couvre une importante affaire criminelle à Berdiansk, une ville balnéaire. «Elle semblait avoir développé une affinité particulière pour ces territoires aujourd’hui occupés», confie Sevgil Musaieva.

«Vika », comme la surnommaient ses collègues et sa famille, commence à se faire la main en écumant les salles d’audience pour la chaîne de télévision en ligne Hromadske.»

L’article continue sur 7 pages, qui empêchera peut-être qu’on oublie Viktoriia Roshchyna. Il raconte l’arrestation de la journaliste, sa disparition avant la confirmation de sa détention puis de son assassinat. Parce qu’à vingt ans, seule face à l’armée russe, elle avait repris le flambeau d’Anna Politkovskaïa et Natalia Stemirova, deux journalistes assassinées, elles aussi, par la machine de mort du Kremlin.

Tout à la fin, l’article précise que durant l’été, le président ukrainien a décerné l’Ordre de la liberté à Viktoriia Roshchyna. À titre posthume, comme ce fut le cas en 2015 pour Boris Nemtsov. Et ça vaut mieux que la légion d’honneur, qu’en France les préfets ne font plus décerner qu’aux malfaiteurs et aux anciens ministres quand ils ils ont joué la mascarade.

Faisons en sorte qu’on n’oublie pas Viktoriia Roshchyna : continuons de prononcer son nom et de raconter son histoire. Soutenons les journalistes de Forbidden Stories dans leur lutte pour empêcher l’abandon des enquêtes.

_________

• Édouard Perrin, journaliste d’investigation qui a participé à l’enquête des «LuxLeaks» et des «Panama Papers». Il est aujourd’hui rédacteur en chef de Forbidden Stories.

• Guillaume Vénétitay écrit sur le monde du travail, la politique, les questions de société (environnement et inégalités) en France et en Inde. Il a publié dans Le Média, Slate, Mediacités et les magazines du groupe indépendant So Press : Society, So Foot, So Film, So Good, etc.

• Tetiana Pryimachuk est née en Ukraine mais c’est en France qu’elle devient journaliste, reporter d’images. Elle travaille pour le compte de plusieurs médias et sociétés de production. Rapidement, elle se passionne pour l’investigation, couvrant pour Arte ou France Télévisions des sujets allant de la corruption aux scandales environnementaux, en passant par les régimes autocratiques, en particulier en Russie. En 2023, elle réalise le documentaire Ukraine : l’enfance volée.

• Phineas Rueckert est un journaliste américain free lance basé à Paris. Il a dirigé plusieurs enquêtes internationales primées, dont le Projet Pegasus (2021), Story Killers (2023) et le Projet Viktoriia (2025). Il publie dans différents magazines en ligne, mais aussi avec Al Jazeera, The Nation, Jacobin et The Dial.