Dans ma vie, les deux premiers princes portaient des patronymes venus des mers du nord. Van Velde & Beckett, le peintre et l’écrivain. Ensemble, ils avaient conversé et un témoin avait pu noter leurs paroles : elles appartenaient à deux livres de Charles Juliet, qu’à seize ans je lisais comme d’autres vont arpenter les Psaumes de l’ancien testament. A la recherche du seul secret qui m’importait alors : par quels chemins s’approcher du cœur isolé de la peinture, à l’intérieur d’une écriture qui serait connaissance ? Juliet était déjà le grand passeur. Pour moi l’irremplaçable initiateur.

Dans ma vie, les deux premiers princes portaient des patronymes venus des mers du nord. Van Velde & Beckett, le peintre et l’écrivain. Ensemble, ils avaient conversé et un témoin avait pu noter leurs paroles : elles appartenaient à deux livres de Charles Juliet, qu’à seize ans je lisais comme d’autres vont arpenter les Psaumes de l’ancien testament. A la recherche du seul secret qui m’importait alors : par quels chemins s’approcher du cœur isolé de la peinture, à l’intérieur d’une écriture qui serait connaissance ? Juliet était déjà le grand passeur. Pour moi l’irremplaçable initiateur.

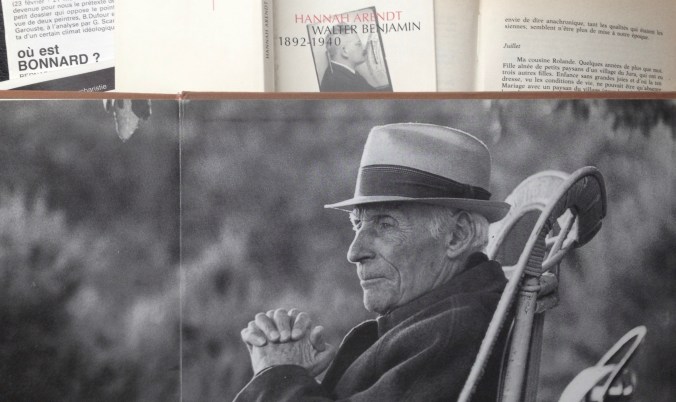

L’humaine passion de Charles Juliet partagée hier avec Anne, dans la petite chambre où j’écris. Et dans son écriture, l’approche émerveillée des gouaches de Bram Van Velde dont il recueillait chaque parole, debout dans l’atelier du peintre déjà octogénaire : « La toile guide l’aveugle que je suis », répétait le viel homme à l’écrivain débutant. Ils se retrouvaient aussi au soleil d’Arles : « Il est là, assis sous l’olivier à la place qu’il affectionne, et je peux voir ses beaux cheveux blancs au-dessus du dossier de son fauteuil.» L’incroyable entrelacs de couleurs par-dessus les coulures que raconte l’écrivain, avec si peu de mots qu’il semble désemparé. Pas un verbe de trop, et encore moins d’adjectifs. Anne regardait les phrases, les peintures sans rien dire. Alors j’ai pensé à lui faire entendre l’écriture si souvent silencieuse de Charles Juliet. Lui qui avait su tracer au fil des ans le portrait du vieux peintre, de son effarement face à l’épreuve de la peinture.

Je cherche dans le Journal de l’écrivain, choisissant l’année 1981 pour tomber sur le portrait de sa cousine Rolande. En une seule page, Charles Juliet montre à quel degré l’art du portrait peut raconter toute une vie demeurée silencieuse. Je recopie ici ce qu’il avait écrit en juillet 1981. Je ne fais pas de coupure. De quel droit amputer la présence d’une femme qui « n’est pas quelqu’un à aimer parler de soi ». Mais sa douceur appartient à ce refuge d’une littérature qui accueille ses personnages comme autrefois on accueillait une sainte en exil.

Je cherche dans le Journal de l’écrivain, choisissant l’année 1981 pour tomber sur le portrait de sa cousine Rolande. En une seule page, Charles Juliet montre à quel degré l’art du portrait peut raconter toute une vie demeurée silencieuse. Je recopie ici ce qu’il avait écrit en juillet 1981. Je ne fais pas de coupure. De quel droit amputer la présence d’une femme qui « n’est pas quelqu’un à aimer parler de soi ». Mais sa douceur appartient à ce refuge d’une littérature qui accueille ses personnages comme autrefois on accueillait une sainte en exil.

« Ma cousine Rolande. Quelques années de plus que moi. Fille aînée de petits paysans d’un village du Jura, qui ont eu trois autres filles. Enfance sans grandes joies et d’où la tendresse, vu les conditions de vie, ne pouvait être qu’absente. Mariage avec un paysan du village (pour lequel j’aurais d’ailleurs beaucoup d’affection) qui après la guerre, entre dans la police et devient agent de ville à Marseille. Elle sait coudre et s’établit comme couturière. Naissance d’une fille. Une existence apparemment toute lisse, sans réels problèmes. Mais il y a une douzaine d’années, elle et son mari se sont séparés, et depuis, elle vit seule.

Quand j’étais enfant de troupe, j’ai dû leur rendre visite, ou passer exceptionnellement deux jours chez eux, une dizaine de fois. Mais à cette époque, j’étais jeune et à ce point empêtré dans ma timidité que je ne me souviens pas avoir eu une véritable conversation avec elle. Et au cours de ces quinze dernières années, je ne l’ai guère revue qu’à trois ou quatre reprises, et toujours en présence de plusieurs autres personnes, de sorte que nous n’avons jamais eu l’occasion de parler longuement et à cœur ouvert. A peine ai-je pu parfois, alors que nous nous trouvions seuls pour un bref instant, lui glisser en toute hâte quelques mots propres à intensifier le courant qui circulait entre nous. Mais je n’ai pas tellement à déplorer que nous n’ayons jamais pu avoir un véritable échange, car j’ai envie de dire qu’en sa présence les mots deviennent inutiles.

Il y a en elle un tel silence, une telle ouverture à l’autre, elle crée une telle atmosphère de paix, de bien-être, qu’à ses côtés, je puis me taire, ou ne débiter que des banalités, et pourtant sentir que le contact s’est noué au plus profond. Je suppose même que si la circonstance s’y prêtait, je n’éprouverais peut-être pas le besoin de lui parler d’une manière un peu intime. En revanche, je l’écouterais volontiers. Mais elle n’est pas quelqu’un à aimer parler de soi.

Sa gravité. Sa bonté. Sa douceur. Son intuition. Son côté secret. Et cette lourde, cette indéracinable souffrance qu’elle cache mais qui maintient ce fragment de nuit dans ses yeux…

Elle est pour moi comme l’incarnation de la détresse humaine. Les déceptions passées, le quotidien asservissant, le temps qui fuit, une existence qui n’offre jamais ce dont on a faim, l’impossibilité d’être reconnu(e), aimé(e), donc l’inévitable solitude, le fardeau à porter jour après jour, et cet effroi qui vous vient la nuit quand le sommeil se refuse… Mais pourquoi la vie se montre-t-elle si pingre à l’égard d’une femme d’une telle qualité ? Pourquoi l’a-t-elle à ce point meurtrie, blessée, déçue ?

Je ne saurais aborder de vive voix tout cela avec elle, mais un jour, il faudra que je trouve le courage de lui écrire. Il importe qu’elle apprenne combien elle m’émeut, quelle douce et claire et ardente affection je lui porte, et cette tendresse désemparée qui me saisit quand mon regard se prend dans le sien, se charge de sa douleur, dialogue avec cette contrée en elle où nul n’a jamais su ni la rejoindre ni l’aimer.»

Je ne sais pas si Charles Juliet a pu un jour poster cette lettre qu’il se promettait d’écrire à Rolande. S’il en a trouvé le courage, et si sa cousine a voulu lui répondre ou demeurer silencieuse, comme elle semble en avoir pris l’habitude. Je crois qu’à partir d’aujourd’hui, je vais partir à la recherche de la lettre promise, car dans son Journal l’écrivain très souvent recopie les lettres importantes qu’il a écrites.

Il va me falloir parcourir les tomes ultérieurs de son Journal, ceux que je n’avais jamais lus :

Accueils – Journal IV (1982-1988),

L’Autre faim – Journal V (1989-1992),

Lumières d’automnes – Journal VI (1993-1996),

Apaisement – Journal VII (1997-2003), paru en 2013.

Je les lirai avec l’amitié calme qu’ont les lecteurs fidèles au fil des ans, sans impatience. Et si, par chance ou par miracle, je ne sais pas, la lettre à Rolande a été recopiée quelque part, il faudra qu’à mon tour j’écrive à Charles Juliet. Pour remercier l’écrivain si particulier qu’il a pu devenir à mes yeux, depuis sa découverte quand j’étais au lycée. Parce qu’il a tenté ce miracle d’incarner une femme triste et esseulée dans la littérature française du XXe siècle. Et la présence de sa douceur, son intuition, son côté secret dans la chambre où j’écris est devenue un totem silencieux, intense à mes côtés : ce fragment de nuit dans ses yeux.

Anne, j’aime lui lire des pages et des chapitres dans les livres que j’emporte pour marcher à travers la Camargue, jusqu’à la mer quand j’en ai le courage et la force : il y a le portrait de Joseph Roulin par Pierre Michon, celui d’Alexeï Féodossiévitch Vangengheim par Olivier Rolin ou de Guy Debord dans les rues d’Arles, dans l’amitié et les souvenirs de Bessompierre. Il y a le portrait de Walter Benjamin par Hannah Arendt. D’autres fois ce sont simplement des poèmes, ceux du Requiem d’Akhmatova et du Va Où de Valérie Rouzeau, ceux de Mandelstam ou Bukowski. Et le dernier, hier après-midi, que Charles Juliet avait écrit pour la femme qu’il aimait.

« …

révèle-moi

le secret

dépose en moi

ce que tu sais

de l’énigme

et accompagne

mes pas

… »

Je retrouve le plaisir perdu de ces albums que je lisais à mes enfants, le soir, juste avant leur sommeil. Crin-Blanc et Chien bleu. Plaisir promis d’un rituel partagé. Et au réveil du lendemain, je reprends le Journal III, 1968 – 1981 pour lire à Anne, avant qu’elle n’ouvre les yeux, le portrait d’une autre femme écrit la même année: « Elle vit en s’interdisant d’exister et parle si bas qu’il faut se tenir tout près d’elle pour percevoir ce qu’elle balbutie. Trente-cinq ans, mère d’une petite fille de six ans. Un visage fin, sensible. Sans famille, sans amis, sans travail, sans argent.

N’a reçu aucune affection de ses parents. Alors qu’elle avait dix ans, sa mère lui a révélé que, atteinte de leucémie, elle se savait condamnée depuis deux ans quand elle l’a mise au monde, et qu’elle avait cherché en vain à plusieurs reprises à se faire avorter au début de sa grossesse. Lourd traumatisme.

Dix ans plus tard, elle se trouve un jour dans une voiture aux côtés de son père. Celui-ci, désireux d’en finir et de l’entraîner avec lui dans la mort, jette la voiture contre un arbre. Il meurt, mais elle, elle en réchappe, après une trentaine de jours de coma.

– Mais, me confie-t-elle avec un visage extatique, j’ai une grande chance, j’ai un soleil dans ma vie.

– …

– Oui, un soleil qui ne se couche jamais.

– Un homme vous aime, vous donne son affection ?

– Non. Mon soleil, c’est la psychiatrie. C’est la psychiatrie qui m’a permis de devenir une femme. C’est la psychiatrie qui m’a permis de devenir une mère… Je vais voir mon psychiatre quatre fois par semaine. C’est un homme formidable. Je lui dois tout. »

Deux portraits qui creusent un nid profond à l’intérieur de la mémoire.