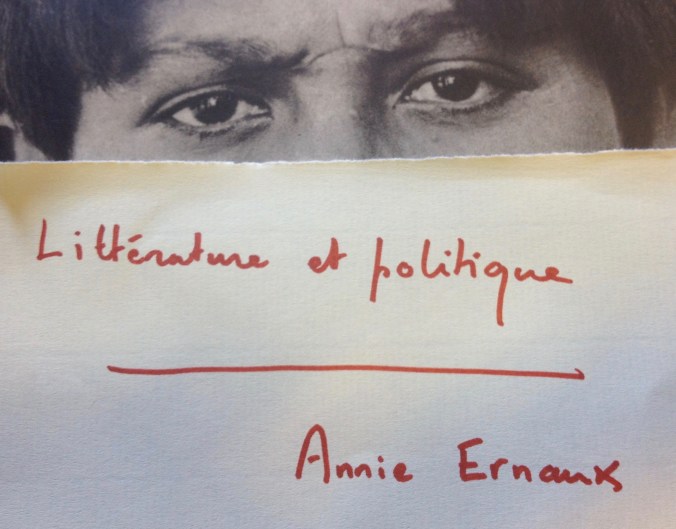

C’est un texte qu’Annie Ernaux a écrit durant l’été 1989, LITTÉRATURE ET POLITIQUE. Il a d’abord été publié dans Nouvelles nouvelles n°15, avant d’être intégré dans le Quarto Gallimard, Écrire la vie, paru en 2011. Un texte important, écrit après la parution d’Une femme, alors qu’elle travaillait à Passion simple et Journal du dehors. Annie Ernaux y précisait, aussi clairement que possible, ses convictions sur la façon dont la littérature peut « engager » son auteur.

Plus de vingt ans après, c’est encore Annie Ernaux qui monte au créneau face à Richard Millet et son hagiographie d’Anders Breivik , en publiant « Le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature » dans Le Monde, en septembre 2012. Son texte est sans appel, aussitôt contresigné par des écrivains aussi divers qu’Eric Pessan et Arno Bertina, Geneviève Brisac, Valérie Zenatti ou Boualem Sansal, et même par des poètes comme Bernard Noël ou Franck Venaille.

A l’inverse, c’est un écrivain aussi intégré à l’industrie du spectacle que Frédéric Beigbeder qui s’en prend à Annie Ernaux, jalousant une reconnaissance et une stature d’écrivain officiel qu’elle n’a pourtant jamais cherché à endosser : « Seul Maxime Gorki, accuse-t-il, a connu une gloire comparable, dans l’URSS des années 30. Il est permis de se méfier d’une telle sanctification collective. » Seule, Annie Ernaux suit patiemment un chemin d’écriture qui l’oblige au courage. Dans Mémoire de fille, une demi-phrase suffit à rabrouer l’histrion des plateaux télévisés : « Peut-être aussi mettre en jeu la figure d’écrivain qu’on me renvoie, la ravager, m’acharner à dénoncer une imposture…». J’avais aussi noté une de ses réponses, dans un entretien paru en 2011. Rien qu’une phrase en passant, mais revenant à la position de Jean Genet qui écrivait dans la langue de l’ennemi : « C’est comme si écrire devait être quelque chose de dangereux, qui suppose qu’on me réclame des comptes. »

LITTÉRATURE ET POLITIQUE

L’une des idées les plus répandues en ces années quatre-vingt – et rien n’annonce son extinction, tant elle a force d’évidence pour la majorité des écrivains et du public – est celle-ci : la littérature n’a rien à voir avec la politique. Elle doit s’en préserver comme de la peste pour mériter d’être de la « vraie littérature ». Elle n’a pas à renvoyer à un sens politique, non plus que social, au réel en général, seulement à l’imagination de son auteur (qui – c’est devenu un cliché – n’écrit que pour lui), un imaginaire curieusement vide de représentations politico-sociales. Ce qui a été longtemps un sujet de débat, le rôle de l’écrivain dans la société, est devenu impensable, voire incongru. La frontière entre la politique et la littérature est plus solide qu’elle l’a jamais été dans les siècles précédents. Le livre que Claude Simon a écrit après son voyage en URSS, L’Invitation, et la plupart des commentaires qu’il a suscités, sont assez significatifs des relations de la littérature au politique. Voici un texte qui évoque visiblement (encore faut-il au lecteur certaines informations «extérieures» pour se repérer, comprendre de quel pays il s’agit) l’Union soviétique et Gorbatchev, mais en des termes tellement allusifs, une vision si «artiste» que le seul sens politique qu’on puisse en tirer, est justement que la politique est dérision, farce cruelle, ne concernant pas le narrateur. Les critiques ont vu là une manifestation de l’univers et du style de Claude Simon : le déni de rôle politique, de participation du livre à une interrogation sur la vie des gens en URSS, est égal des deux côtés, celui de l’écrivain et celui de ceux qui rendent compte de l’œuvre. Tout se passe – il y a certes de bonnes raisons historiques à cela – comme si on ne pouvait concevoir la relation de l’écriture à la politique que sous la forme d’une subordination : « être au service d’une cause ou d’un parti ». L’esthétisme, avec le livre ne débouchant sur rien de réel, apparaît alors comme une valeur éthique : il serait la liberté, l’indépendance.

L’une des idées les plus répandues en ces années quatre-vingt – et rien n’annonce son extinction, tant elle a force d’évidence pour la majorité des écrivains et du public – est celle-ci : la littérature n’a rien à voir avec la politique. Elle doit s’en préserver comme de la peste pour mériter d’être de la « vraie littérature ». Elle n’a pas à renvoyer à un sens politique, non plus que social, au réel en général, seulement à l’imagination de son auteur (qui – c’est devenu un cliché – n’écrit que pour lui), un imaginaire curieusement vide de représentations politico-sociales. Ce qui a été longtemps un sujet de débat, le rôle de l’écrivain dans la société, est devenu impensable, voire incongru. La frontière entre la politique et la littérature est plus solide qu’elle l’a jamais été dans les siècles précédents. Le livre que Claude Simon a écrit après son voyage en URSS, L’Invitation, et la plupart des commentaires qu’il a suscités, sont assez significatifs des relations de la littérature au politique. Voici un texte qui évoque visiblement (encore faut-il au lecteur certaines informations «extérieures» pour se repérer, comprendre de quel pays il s’agit) l’Union soviétique et Gorbatchev, mais en des termes tellement allusifs, une vision si «artiste» que le seul sens politique qu’on puisse en tirer, est justement que la politique est dérision, farce cruelle, ne concernant pas le narrateur. Les critiques ont vu là une manifestation de l’univers et du style de Claude Simon : le déni de rôle politique, de participation du livre à une interrogation sur la vie des gens en URSS, est égal des deux côtés, celui de l’écrivain et celui de ceux qui rendent compte de l’œuvre. Tout se passe – il y a certes de bonnes raisons historiques à cela – comme si on ne pouvait concevoir la relation de l’écriture à la politique que sous la forme d’une subordination : « être au service d’une cause ou d’un parti ». L’esthétisme, avec le livre ne débouchant sur rien de réel, apparaît alors comme une valeur éthique : il serait la liberté, l’indépendance.

Rien n’est moins sûr. L’écriture, quoi qu’on fasse, « engage », véhiculant, de manière très complexe, au travers de la fiction, une vision consentant plutôt à l’ordre social ou au contraire le dénonçant. Si l’écrivain et ses lecteurs n’en ont pas conscience, la postérité ne s’y trompe pas. Il n’y a pas d’apolitisme au regard de l’histoire littéraire. Roland Barthes a eu un jour cette formule sur l’écriture : « c’est le choix de l’aire sociale au sein de laquelle l’écrivain décide de situer la Nature de son langage ». Elle est sans doute plus juste que toutes les affirmations sur l’innocence de l’art et de l’artiste.

La conception d’une littérature miroir d’elle-même, s’écartant des phénomènes historiques et sociaux qui constituent « le politique », ou les déréalisant, si bien qu’ils ne peuvent plus toucher ou déranger, je ne la comprends pas, elle m’est presque douloureuse. Sans doute parce que, à l’adolescence, si la littérature a contribué à me séparer de mon milieu social d’origine, où on ne lisait pas, elle a été aussi prise de conscience, ouverture sur des problèmes insoupçonnés. C’était Les Raisins de la colère, La Peste, La Condition humaine, bien d’autres livres encore. Des choses difficiles à vivre, sans nom, pas seulement dans le domaine social, devenaient moins lourdes d’être décrites et nommées. La littérature me changeait. Quand j’ai commencé de vouloir écrire, à vingt ans, j’espérais, certes, comme on dit « faire œuvre d’art » (comment aurais-je pu penser autrement quand j’étais nourrie de ce dogme à l’université ?), mais ce n’est pas cela que j’ai noté spontanément, naïvement – c’est à dire naturellement – sur une page de cahier. C’est « J’écrirai pour venger ma race » (la substitution de «race» à «classe» n’étant pas un hasard, une étourderie). Ce lien entre l’exercice de l’écriture et l’injustice du monde, je n’ai jamais cessé de le ressentir et je crois que la littérature peut contribuer à modifier la société, comme l’action politique, bien que différemment. Elle ne peut arrêter une guerre, donner du travail aux chômeurs, faire que les enfants de La Courneuve aient un avenir aussi ouvert que ceux de Neuilly, elle n’a jamais d’efficacité immédiate. Elle peut, sur le long terme, imprégnait l’imaginaire du lecteur, rendre celui-ci sensible à des réalités qu’il ignorait, ou l’amener à voir autrement ce qu’il considérait toujours sous le même angle. Lui permettre de dire (et d’abord de se dire) ce qu’il n’avait jamais dit. Elle est révolution lente et silencieuse dans un premier temps, celui de la lecture, secrète : qui verrait, du dehors qu’on est «habité» par un livre qu’on vient de lire ? Parfois, elle devient révolution effectivement réalisée, mais ne se confondant pas avec elle, la dépassant : « L’homme est né libre, et partout il vit dans les fers », la phrase de Rousseau continue de brûler, pour un certain nombre. Phrase dont l’extrême beauté est inséparable du sens. Qui n’apparaît pas comme de la littérature et qui en est, toutefois, dans sa visée la plus haute : mettre toutes les ressources de l’art dans le désir de dire et transformer le monde.

____________

- Annie Ernaux : « Je voulais venger ma race », entretien avec Grégoire Leménager, L’Obs, 15 décembre 2011

- L’événement Annie Ernaux, Les Années, Centre Georges Pompidou, vidéo, 58′, 2008

- Annie Ernaux, Mémoire de fille, entretien vidéo, avril 2016

- Annie Ernaux, vidéo d’une rencontre au théâtre du Rond-Point, septembre 2016